加齢により心血管系および呼吸系機能は低下することが知られています。

心血管系では、最大心拍数の低下、心拍出量の低下、血流量の減少、末梢血管抵抗の増加、動脈硬化、運動に対する対応力の低下などです。

また、呼吸器系では、最大酸素摂取量の減少,換気量低下、肺活量の低下、呼吸筋の筋力低下、動脈血酸素分圧の低下、痰核出力の低下、肺の弾力性低下などがみられます。

これら心肺系機能は、全身持久力に関係し、その機能低下は不活動な生活につながる恐れがあります。

加齢による影響や病気を患うなどして心肺機能が低下すると、しんどい、疲れる、辛い、長く歩けないなどにより動くことがおっくうとなり生活が不活発になりがちです。その活動制限はさらに心肺機能の低下を招き、さらに動かなくなる悪循環に陥ります。また、不活発な生活は社会に参加する制約を起こし、生き甲斐や楽しみの喪失から、ますます活動の制限をきたします。これらのことが長く続くと要介護状態や寝たきりになるリスクを高めます(図1)。

全身持久力は、長時間身体を動かす能力を意味し、 1年でおよそ1%の割合で低下するといわれています(図2)。

平成27年度に行われた国民の体力・運動能力調査によると、20mシャトルランでは、加齢とともに回数は減少し、20〜24歳を1として見ると60〜64歳の高年齢者ではおよそ0.4と60%近くの低下が認められています(図3)。

また、高齢者の6分間歩行においても、65〜69歳では、男性およそ620m、女性590mですが、75〜79歳では、男性579m、女性531mと加齢とともに歩行距離は減少しています(図4)。

* 20mシャトルラン

20m間隔で平行に引かれた2本の線の一方に立ち、合図音に合わせて他方の線へ向けて走り、足で線を越えるかタッチし向きを変えます。次の合図音で反対方向へ向けて走り出し、スタートの線を足で越えるかタッチし向きを変えます。合図音に合わせてこの走行を繰り返すテストです。

* 6分間歩行

6分間でどれくらい歩行できるかの距離を測定します。このテストは最大酸素摂取量との相関が高く、高齢者の全身持久力を評価するテストです。

* 最大酸素摂取量

人は呼吸によって酸素を取り入れ、この酸素を利用して運動エネルギーを獲得しています。この運動エネルギー獲得のために利用した酸素の量を酸素摂取量といい、最大酸素摂取量とは最大値のことです。

40歳から59歳の健常ノルウェー人男性1960人を16年間追跡した研究によると、全身持久力が高いほど循環器病で死亡する率が低いことが報告されています。全身持久力が低い人は、高い人に比べて、死亡リスクがおよそ2.5倍高くなります。

軽度〜中等度の有酸素運動を3週間ほど継続しただけで、上の血圧が10mmHg以上低下するというデーターがあります。

身体活動量レベルの最も高い群は、最も低い群に比べて0.65〜0.76と死亡リスクが低いとの報告があります。

身体活動量レベルが高い人は、低い人に比べ0.81と脳卒中リスクが低いと言われています。

ウォーキングを1日30分行う群は、30分未満の群に比べ虚血性心疾患の死亡リスクが低いとされています。

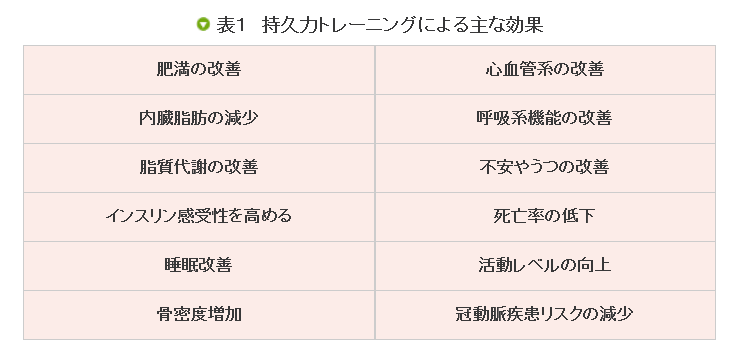

高齢者の持久力トレーニングによる主な効果を表1に示します。

運動をするときには、強度が重要となります。その強度が高すぎると身体に負担がかかり、低すぎると効果が低下します。

全身持久力を増加させるためには、中等度(最大酸素摂取量の50%程度)の有酸素運動(たとえばウォーキングなど)を継続的に行うことが有効とされています。

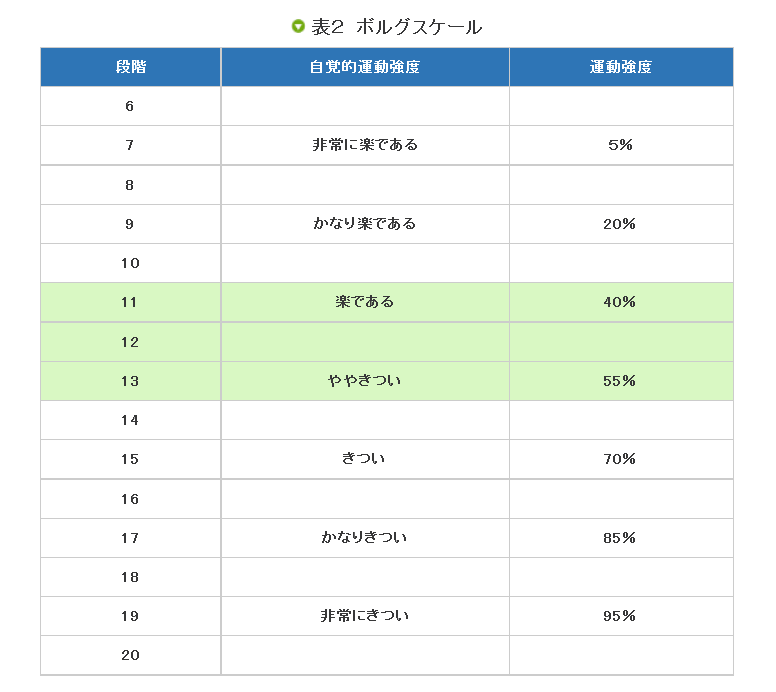

運動は、運動負荷の感じ方からおよその運動強度を推定することができます(表2 ボルグスケール)。

中等度の有酸素運動は、自覚的に「楽である」〜「ややきつい」と感じる程度の運動です。目安として、「息がはずむが、しゃべれる程度」、「5分くらい続けると汗ばんでくる程度」などです。

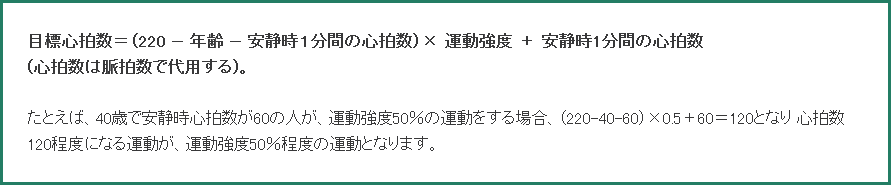

また、運動強度を脈拍数でチェックすることもできます。

年齢と安静時1分間の心拍数(脈拍数)から、目標とする運動強度に応じた心拍数(脈拍数)を計算します(カルボーネンの式)。

注意:運動強度は、年齢や病気の有無、運動経験、体調、そして個人差により異なります。安全のため軽めの運動から開始し、徐々に強度を高めることが必要です。もし、病気の治療などを行っている場合、不安などがある場合は、主治医や専門家に相談して運動強度を決定する必要があります。